2025.09.02

製鉄遺跡の街 八千代市で、

英国仕込みの職人が鍛冶文化に火をおこす。

カルチャー

千葉県は鉄の産地です。その歴史は古く、八千代市の黒沢池のほとりにある「沖塚遺跡」からは古墳時代の製鉄炉席が発見されています。そんな鉄産業の痕跡を今に伝える同市で鍛冶屋を営んでいるのが鍛冶工房「Metalsmith iiji」(八千代市)の伊藤愛さんです。

同市が開催しているさまざまなイベントでワークショップを行うなど、地域の鉄文化を伝える活動の他、鍛冶職人の育成にも挑戦しています。イギリスで西洋鍛冶を習得したという稀有な経歴をもつ伊藤さんに、職人を目指した契機や鍛冶への熱い想いなどを伺いました。

Metalsmith iiji 鍛冶屋の伊藤愛さん。

伊藤「きっかけは、小学生の頃にテレビでネイティブ・インディアンのジュエリー制作を見たこと。店に並ぶアクセサリーやジュエリーは誰かの手によって生み出されたものだと知り、感動して自分もつくってみたい!と思ったんです」

伊藤さんは工芸科のある高校に進学して、シルバーアクセサリーづくりに熱中。10歳の時に旅行して以来、心惹かれるイギリスに留学する夢を抱きます。

伊藤「日本の彫金はすでに勉強していたのでイギリスにしかない加工や彫を学びたくて、ロンドン大学に留学しました。でも、周りの学生の作品が独創的なのに、私は枠にはまったものしかつくれませんでした」

ジュエリーデザイナーとして成功する自分が想像できず挫折。そんな時、転機が訪れます。

伊藤「週に1回、鍛冶職人の先生が非常勤で来ていて、授業を受けてみたら面白かったんですね。全身で鉄を叩く快感というか。火にいれただけで鉄が簡単にうごめく物質に変わるのもすごいな!と」

そこで、鍛冶が学べるブライトン大学のアート&クラフトコースに編入。“アート”であるにもかかわらず、ビジネスマーケティングや町に出て作品を売り込むなど実践的な授業に驚き刺激を受けたそうです。

伊藤「大学へは自転車で通っていたのですが、よく見ると鋳型やオーダーメイドの門扉など、町中に鉄製品があり風景に溶け込んでいました。そこで夏休みに、近隣の鍛冶屋さんたちにインターンの依頼をしたところ、一軒だけ「いいよ」と受け入れてくれました」

インターンとはいえ雑用が主な仕事。鉄を叩かせてもらえることはありませんでしたが、師匠の鍛冶と接客を間近で見ながら、日々、街の人々に必要とされている姿に感銘を受けたそう。卒業制作では、彫金と鍛冶の技術を掛け合わせたハサミを制作しお披露目したところ、師匠から「あてがないならうちに来い。でも無給だよ」と言われ、本格的に弟子入りすることになります。

S字フックとキーリング作品。すぼめる・まるめる・ねじる・まげるという西洋鍛冶の基本が詰まっている。

アングルというL字型の材料。熱してたがねで叩き平たくしていく。

鉄はねじることで装飾的要素以外に強度が増し、曲がらなくなる利点があるそうだ。

生活のために兎まで狩った修業時代

伊藤「平日は鍛冶修行をして土日はアルバイトに充てるなどしましたが、とにかくお金がなくて。雑草を食べ、師匠からもらった弓矢で兎を狩るなど、300年前にタイムスリップしたかのような生活でした。でも、材料や道具は使いたい放題だし、師匠一家が家族のように接してくれたうえに定期的に援助もしてくれたので有難かったですね」

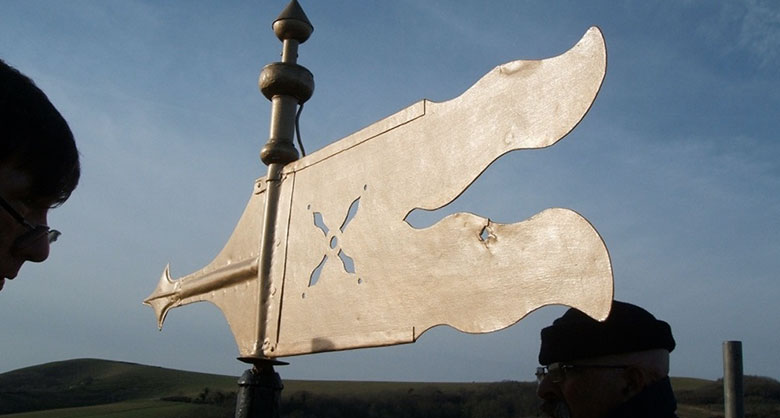

初めて修復したのは村の教会の風見鶏。第二次世界大戦時の弾丸の痕がついているような100年前以上のもので、修復後、自らの屋根に登って付け直したそうですが、伊藤さんは「そのときの風景が忘れられない」と話します。

伊藤「師匠から、鍛冶の仕事は自分の子供にも見せられる「誇り高いものだ」と言われて。鍛冶屋として人生を捧げていきたいと決心した瞬間ですよね。自分が生まれるはるか前に作られたものを私が直して、私の知らない誰かが100年後にまた修復するかもしれない壮大なリレーです」

伊藤さんが修復した『セントメアリー教会』(1760年/イングランド・イーストサセックス州)の風見鶏。

やがて25歳で帰国した伊藤さんは、結婚と子育を経て30歳までに鍛冶屋工房を建てる目標をたてます。京成電鉄本線「勝田台駅」の駅前ある『トレインカフェ』の1階の倉庫を借り、鍛冶工房をスタート。古い都電が屋根に置いてあるというユニークな建物で、ポートフォリオを持って大家さんに直談判しに行くと、面白がってもらい格安で貸してもらえたそうです。

イギリス帰りの女性鍛冶職人は珍しかったせいか、たびたびメディアで紹介され順調に走り出したかのようにみえた鍛冶工房ですが、知名度が上がったせいで、野次馬や犯罪に近い問い合わせなどにも遭い、一時は辞めることも考えたといいます。

伊藤「でも、そんなときに限って新装開店の店舗様から、看板から外装・内装までこだわりの依頼をいただいたりして、夢中になって仕事をしました。以後は口コミによる注文を中心に続けましたが、八千代市長から「京成バラ園」にご紹介いただき、公共の場に作品を置ける機会が増えるなど、人との繋がりでお仕事ができています。忙しい時でも、手をとめて常連さんと話していた師匠の姿を思い出しますよね」

作品の一部。デザイン画はなく、叩きながら進捗写真を送りデザインを決めていくそうだ。

帰国の際に師匠が贈ってくれたという鍛冶道具の一部。

西洋鍛冶と日本鍛冶の違い

西洋鍛冶は装飾がメイン。カテゴリーが「教会建築」に分類されるため華やかです。対して日本鍛冶は、刀を包丁なら切れ味の良さなど道具としての機能を追求します。

伊藤「キリスト教とは逆に神道の装飾は極限までシンプル。建築物の素材も異なり、西洋の石造りに対して日本は木造がメインですから、木を削るために道具の機能性が重視されてきたのだと思います。兜や刀つばなど華やかな装飾部分もありますが、西洋より繊細な技術を求められるため道具の質もまた繊細です」

素材の違いもあります。西洋鍛冶で使われる鉄は炭素含有量が少なく、焼き入れの必要のない軟鉄で、これは加工しやすく装飾品むきです。イギリスでは鉄鉱石を高温で還元し精錬させて軟鉄をつくるそうです。

一方、刀鍛冶を起源とする日本鍛冶では、砂鉄を原料に「たたら製鉄」という方法で玉鋼(たまはがね)を精錬し、軟鉄と一緒に叩いて融合させます。軟鉄がクッションの役目を果たすため、鋼のみでできた包丁にくらべもちが良く切れ味も抜群です。

ちなみに、日本の鍛冶職人は工房に属さないと技を教わることができませんが、西洋鍛冶はオープンで、レシピ本のようなものまであるそう。誰しもが自由につくれて、さまざまな工房に行って技術を学びシェアできます。

日本では刀や鉄砲といった武器の需要が減った江戸時代以降、農具や漁具をつくる道具鍛冶と刀鍛冶を兼業するオールラウンダーな職人が増えますが、江戸末期以降は分業制がすすみ、それぞれ専門の鍛冶屋に細分化されていきます。

伊藤「特殊な道具をつくる職人さんが多いのも日本鍛冶の特徴です。牡蠣殻をあける道具とか、漆をひっかく道具とか。そのひとつに“梨の接ぎ木”をするためのノミがあるのですが、関東でつくる職人さんがいなくなってしまったそうで、白井市の鍛冶屋さんから問い合わせがありました」

6年前から「千葉県打刃物連絡会」に所属し、日本鍛冶を習っているという伊藤さんは、包丁鍛冶の職人とタッグを組み、西洋鍛冶の技術と経験を活かしてカタチづくりを担当。焼き入れと研ぎを習いながら、現在、共同でノミの復元作業を試みているそうです。

熱した鉄を叩く度に豪快に火の粉が飛び、地をゆさぶるような音がする。

溶接時の火花は1,000度くらいに達するそうだ。

鉄の塊が、伊藤さんの手にかかると繊細な花々にかわる。

夢は鍛冶屋学校の設立

伊藤「これからはライフスタイルの変化もあり、西洋鍛冶の需要は増えていくと思うんです。今はカタログで門扉や表札を選んでいますが、鍛冶屋さんの存在を知ればオーダーメイドする機会も増えていくでしょう。鋼を入手して焼き入れをしなければいけない日本鍛冶よりも、西洋鍛冶の方が挑戦しやすいかもしれません」

2、3年前からは八千代市内の学校で鉄鍛冶に関する特別授業を行っており、鉄鍛冶体験や地元の歴史を学ぶことで「鍛冶屋を将来の仕事に選んでもらえるかもしれない」と期待を寄せています。

伊藤「うちは娘が2代目になりたいと言ってくれて、まだ小学生ですが手伝ってもらっています。でも、ひとつの工房でひとりの弟子というのは時間がかかり、時代に合わないと思うんです。廃校などを利用して、西洋鍛冶だけではなく日本鍛冶の歴史や工法はもちろん、ビジネスマーケティングも教える鍛冶屋学校をつくるのが夢です」

少子高齢化もあり急速に鍛冶屋文化が衰退している日本ですが、伊藤さんはその一因として、問屋という“営業マン”がおり、売るために職人が技術に特化し過ぎてきた点を挙げます。

伊藤「これからは、制作からビジネスまで幅広く対応できる人材が必要だと思います。授業はカリキュラム制にして鍛冶屋さんと連携を取りながら、生徒が本当に鍛冶屋になりたかったら斡旋や紹介を行えればいい。その人たちによって、鍛冶が千葉の産業として循環し根付いていくのが理想ですね」

千葉県は鉄の産地。今も多くの職人がおり、遺跡の発見をきっかけに八千代市では鉄の街としてさまざまな文化活動を行っています。千葉県で生まれ偶然にも市内で鍛冶工房を始めた伊藤さん。次世代を担う鍛冶屋としてグローバルな活躍が期待されています。

西洋鍛冶職人 Metalsmith iiji(メタルスミスイイジ) ※見学不可

HP:http://www.iiji.co.uk/

Instagram:@iiji_metalsmith