2023.12.08

岡山県備前市から千葉県へ

東西の土を掛け合わせた「六地蔵窯」の焼締陶 後編

カルチャー

岡山県から、六地蔵(長生郡長柄町)に移住してきた陶芸家の安田裕康さん。その作品は、焼締(やきしめ)らしい素朴なたたずまいのなかに、薪窯による豊かな個性が際立ちます。前回の取材の際に、今年は約2年ぶりとなる火入れを行うと聞きつけ、「成形」と「窯詰め」そして「窯焚き」にお邪魔し、作品が出来上がるまでの過程を追いかけました。

「六地蔵窯」の窯主。陶芸家の安田裕康さん。

ようやく秋の気配が感じられるようになった11月の初旬。六地蔵窯を訪ねると、窯に作品を並べる「窯詰め」の最中でした。「今回の窯焚きには、今までとは違う仕切り直しの意味があるんです」と安田さん。聞けば、前回の火入れでは窯の温度が上がらず、納得のいく仕上がりにならなかったそうです。

安田「失敗する要因はひとつとは限りません。窯下からの湿気具合、薪の乾燥具合、作品のつめ込み方などが影響し合ってうまく焼けませんでした。ダメージが大きかったので、なんとか今回でリカバリーしなれば」

新作と、焼ききれなかった前回分をあわせると2,200点におよぶ作品を、どのように窯の中に並べていくのか? 仕上げにも大きく影響するため2週間かけて慎重に詰めていきます。

シン…と静まりかえった窯のなか。あと1週間もすれば炎が生き物のごとく駆け巡る。

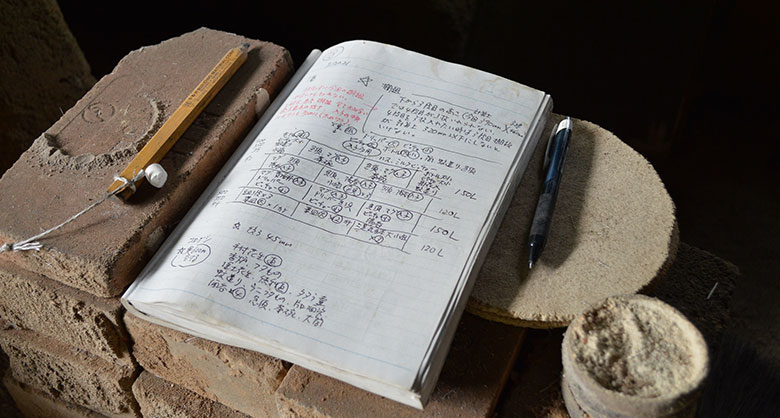

陶芸家にとって大切な設計図のような窯詰めのメモ。特別に見せていだいた。

安田「この窯詰めで作品の仕上がりの7割が決まると思った方が良いです。数、ボリューム、大きさなどを考慮しながら配置して、その並びで窯の中に“炎の道”をつくる。単純にできたものを詰めていけばいいというものではないのです」

この窯詰めが終われば、次はいよいよ「窯焚き」にはいります。約2週間の窯焚き期間中は1日3時間ほどの睡眠になり、ほぼ寝ずの番になります。独りでは身がもたないため、弟子の翔太さんや手伝いをしてくださる方々とともに14日間を乗り切ります。

火が入った窯。上の部分を触ると熱い。3人くらいで交代しなから番をする。

長い間一緒に焚いているベテランの山崎さん。写真下は弟子の翔太さん。

高校生の部活で陶芸に親しみ将来は陶芸家になりたいと安田さんに弟子入りしたそうだ。

安田「疲れて寝ていても炎の残像がチラチラと目に浮かんで。色々なことを考えると寝られないですね。趣味ならば楽なのですが、これを生業している以上、成功・不成功が生活に影響しますから」

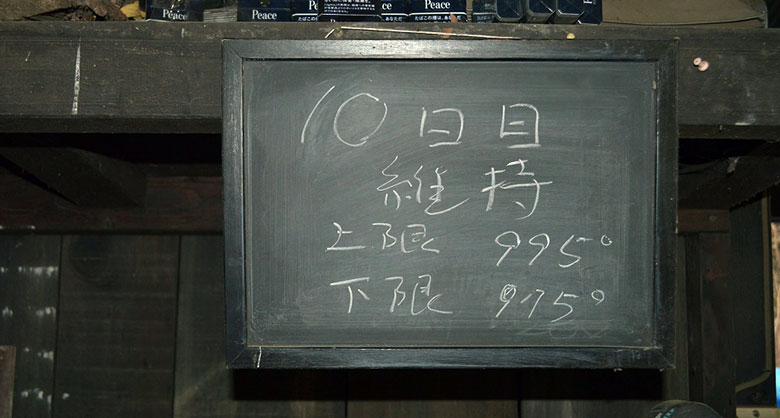

火元に近い部屋は1,000℃以上、遠い部屋は600℃を超える温度にまで上昇します。温度計と炎や煙の色や量、灰の感触などを頼りに窯の中の状態を把握しつつ、つど、薪を投じ空気を入れたりしながら温度を微調整していきます。

黒い煙がもうもうと上がる。このとき窯の中は1,000℃以上になる。

窯焚き10日目のプラン。上限と下限の温度差は20度。窯のなかが1,000℃だと思うと繊細な管理が必要だと感じてしまう。

炎は黒っぽい赤(600℃~)、オレンジ(1,000℃~)、白っぽいオレンジ(1,200℃)の順に温度が高く、

うかつに近づいてカメラを構えられないほど熱い。

この約14日間のあいだに粘土は陶器へと変わり、約7回にわたって変体するそうです。粘土のなかに含まれるさまざまな物質が芯まで焼けて、ゆっくりと溶けだすことで、作品には不思議なゆらぎや表情といった個性が生まれます。自然に依る焼き方にマニュアルは存在しません。じっくりと粘土につきあいながら窯と協力しあって窯焚きは進められていきます。

安田「なぜかぴたっと窯の温度がとまる時間があるんです。それは変体が起きている証です。すべては化学現象であり理由があるのだと思いますが、ぼくらは自分の五感を頼りに身体で覚えるしかない。例えば、窯の床には炭状になった熾(おき)が積もっていて、この熾が健康であれば、ほくほくとした塊になり、薪を投げ入れたときに優しくふわりと受けとってくれる感じがします。ところが、酸素不足の時間がつづくと質の悪い熾になり、窯のなかのバランスが悪くなる気がするため、熾が目を覚めるように温度を高くします」

そこに明確な失敗がなくても「燃え切らなかった灰を地層のよう残すことで、しっくりこないというか、納得できない気持ちになる」という安田さん。「でも、悪い状態と感じていても、結果、良かったということもあり、経験を積んでも焚けばたくほど分からなことが増えてくる」と話します。

窯の上に飾られた盛り塩とお米とお神酒。

凄まじい炎の勢い。薪をくべる度、顔の皮膚が痛い!

今回は長野県産の赤松の薪を10t用意。10日目で約6tを使いきった。

さて、窯焚きも後半になると、後方の三番窯、四番窯の温度を上げるため、窯の中腹あたりにある横穴から細い薪をくべる「横焚き」をはじめます、

煙を多く吸い込みやすい前方の窯に詰められた作品が褐色になるに対し、後方の窯に入れた作品は灰の影響をうけにくいため緋色のような土色が残ります。同じ窯でも置いた場所によって作品の色や景色が違うのが面白いところ。横焚きでは作品の色を濁らせないために、なるべく煙をたたせないよう、窯の土壁に耳をよせて薪が燃える小さな音をたよりに進めていく繊細な作業が続きます。

窯のなかで煙が乱舞することで、その煙を吸い込んだ部分に白っぽい着色がおこる。灰の跡は窯のなかで、どう焼かれたかがわかる印でもある。

陶芸で生計をたてることの難しさ

安田さんの作品は、造形に合わせてヘラ目を入れるくらいで人為的な文様などは入れません。無釉で窯で時間をかけて焼くため、世の中のニーズや流行に合わせづらいところがあるそうです。

焼き物といえば、美術品や骨董的な価値があるイメージですが、器や道具である以上、住空間デザインや世の中の流行り廃りなど世相の影響を大きく受けます。現在の流行りは、はかなげで線が細く、アースカラーなどの優しい色合い、釉薬を使ったデザイン性の高いものなどが人気だそうで、安田さんが作り出す、どっしりとした“濃ゆい”焼き物とは真逆です。

安田「僕は異端のなかでもさらに異端児。分かりやすい変化のある焼き物ではなく、無釉焼締の良さを伝えていきたいんです。だから今のニーズに応えて、自分の感性と作品とをアジャストしていくのは難しい。とはいえ、焼き物の道具としての用途は変わっていないので、そこで焼締ならではの表現を追求できたらいいですよね」

実は、今、釉薬をかけない焼締は世界的に人気が高く、窯で時間をかけて焼くスタイルが再評価されてきているそうです。

安田「中国は焼物大国ですが大気汚染の問題でなどで薪を焚けないんです。その影響もあるのか薪窯の復興活動が起こっています。4年前に、中国に残っている薪窯で作品を焚くイベントに呼んでいただいたのですが、薪窯で焼いた陶器の堅牢さや、飲むと茶や酒が美味しくなるとか、そういうのが見直されていて、なによりも粘土から陶器になるそのプロセスが凄いよね!というムーブを肌で感じました」

日本でも野焼きによる煙害を出してはいけないと条例で定められており、安田さんも千葉県から許可を得て登り窯をひらいています。窯の数が減る一方で、その存在価値が大きくなっていくのもまた、事実。これからも安田さんは、備前焼にルーツをもち、千葉と岡山、東西の土を掛け合わせた他にはない六地蔵窯ならではの焼締を追求し続けます。

六地蔵窯

千葉県長生郡長柄町六地蔵579-1